【Note 2018】地域で展開される芸術祭・アートプロジェクトを考える

- Shunya.Asami

- 2018年7月8日

- 読了時間: 4分

今週火曜日に話す内容を整理している。

「現場からの提言~パブリックアートの現在」

パブリックプレイスとアート・点から面へ アートな街づくりへの展開

というテーマで話が進んで行くが、先日の打ち合わせで「パブリックアート」の捉え方を整理した方がいいと感じた。

どうしても「パブリックアート」というと新宿の「LOVE」や街中の彫刻作品をイメージしがちであるが、現在のパブリックアート(あえてこの言葉を使っていくなら)は、こうした「永久性・固いもの」を指すのではなく、現在地域で試みられているアートプロジェクトのような「仮設性・柔らかいもの」を「パブリックアート」として話したいと思う旨を伝えた。

また、私は、行政などにパブリックアートとして作品をお買い上げされるところに大きな価値を持っていない(個人や世代間で異なる)という立場で語りたい旨も伝えた。

そうなるとではなぜ、「地域で作品を展開したいのか」という純粋な疑問が現れる。また地域での作品の展開は潤沢な資金を用意されるわけでなく、雀の涙ほどの支援金があれば良いが、そうではない現場も多い。突っ込めば突っ込むほど自分の首を絞めていく感覚を覚えることも少なくない。

その問いの現在の回答は

「アートに無関心な人にこそアートを展開したい」というシンプルな動機から。

またそうした現場で起こることが自分にとってとてもリアリティを持つ経験をさせてくれる。ホワイトキューブの中で作品を陳列してアートを観に来た人にだけアートをしていても何も進まないという実感が自分を外へと運ばせる。

もちろん、地域で活動すると作品のお買い上げにつながることも多々あるがそれは主な目的ではない。

永久的な作品としてお買い上げされ、管理されていくことよりも、継続的に作品を展開できる機会を与えてくれることの方が、私にとって大きな意義を感じる。

作品の完成はゴールではなく、一つのポイント。

アンカーを打って進んで打った一つのポイントが次のポイントへ向かわせる。

こうした時、作品の展開を受け入れてくれる行政や地域の現場の意識や考え方、運営の仕方もとても重要だと感じる。

現在進行形のプロジェクトとどう並走していくか、終わりをどう見出していくか、今までの管理という視点では扱いきれないアートの実践たちをどうやって生かしていくか。

現在のパブリックアートの実践は、そうした問いと行動が、立場が違えど関わる全ての人物と役割に求められていく。

そうして織り込まれた布に新しい地域の青図が見出せる機会としてアートがあるならとても面白いと思う。

実践として以下の3つをテーブルに挙げて意見交換の種にしたいと考えている

・「芸術祭通貨LiFE」@かがわ・山なみ芸術祭2016 http://kyaf2016ayagawa.wixsite.com/dialoguewithnow/blank-5

・「サンドイッチアートマン」@さいたまトリエンナーレ2016 http://asa19821206.wixsite.com/shunya-asami/blog/%E5%A0%B4%E3%82%92%E6%8D%A8%E3%81%A6%E3%82%88-%E3%81%BE%E3%81%A1%E3%81%B8%E5%87%BA%E3%82%88%E3%81%86-%E3%82%B5%E3%83%B3%E3%83%89%E3%82%A4%E3%83%83%E3%83%81%E3%82%A2%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%9E%E3%83%B3-%E3%81%95%E3%81%84%E3%81%9F%E3%81%BE%E3%83%88%E3%83%AA%E3%82%A8%E3%83%B3%E3%83%8A%E3%83%BC%E3%83%AC2016

・「現在の青図」@中之条ビエンナーレ2017

http://asa19821206.wixsite.com/shunya-asami/blog/exhibition-2017-%E4%B8%AD%E4%B9%8B%E6%9D%A1%E3%83%93%E3%82%A8%E3%83%B3%E3%83%8A%E3%83%BC%E3%83%AC%E3%81%A7%E3%81%AE%E5%87%BA%E5%93%81%E4%BD%9C%E5%93%81

以下講演会の詳細

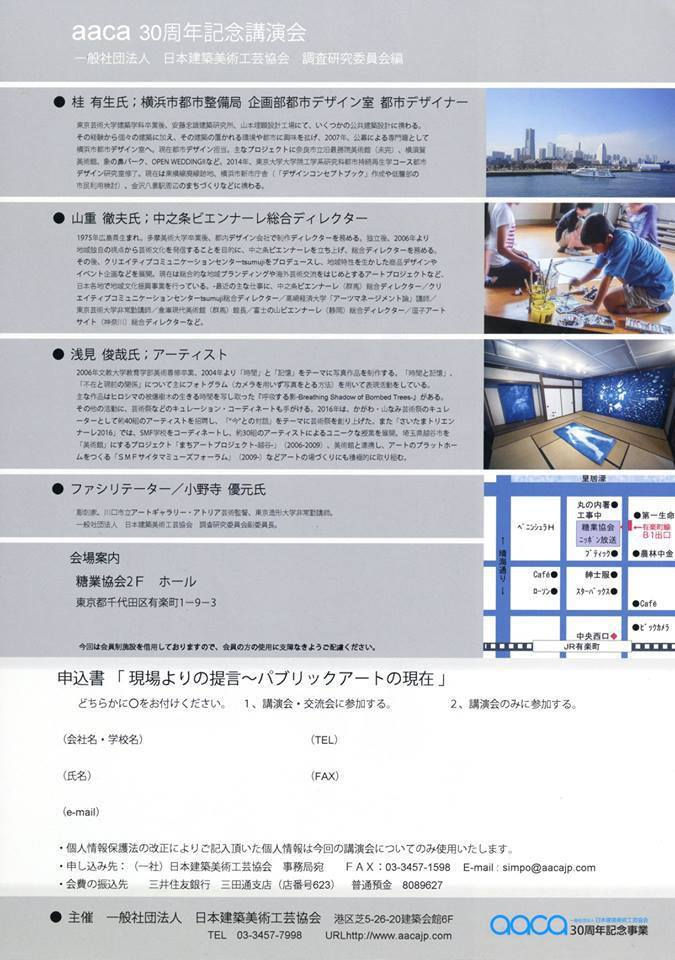

パブリックアートの現在をめぐり現場から提言 日本建築美術工芸協会 30周年記念講演会

日 時

平成30年7月10日(火) 16時30分~19時30分 (開場:16時00分)

会 場

糖業協会2階ホール 千代田区有楽町1丁目9番3号

次 第

■講演会 ■パネルディスカッション ■交歓交流会(軽食)

講 師

桂 有生氏:横浜市都市整備局 企画部都市デザイン室 デザイナー

山重徹夫氏:中之条ビエンナーレ総合ディレクター

浅見俊哉氏:アーティスト

[ファシリテーター]小野寺優元氏

以下企画趣旨 都市の形成環境の視点から、桂有生横浜市都市整備局企画部都市デザイン室都市デザイナーと、山重徹夫中之条ビエンナーレ総合ディレクター、アーティストの浅見俊哉氏を招き、パブリックアートが真に市民の社会資産となり得ているのか、社会資産としてのパブリックアートのつくり方、価値の維持、まちづくりのベースとしての役割などを探る。 7月10日午後4時30分から7時30分まで。

定員は120人。 参加費は3000円(学生は無料)、交流会費は2000円。 申し込みは事務局・電話03-3457-7998。

一般社団法人 日本建築美術工芸協会

コメント